7月31日、教育学部・加納圭教授(科学コミュニケーション)が、大阪・関西万博ポルトガルパビリオンで開催された円卓会議「リビングラボとしての科学センターの未来」に登壇しました。

このイベントは、科学、技術、ミュージアム学、科学センターの分野で国内外で活躍する研究者や専門家が一堂に会し、科学センターが地域社会に貢献する「生活のラボ」としてどのように進化できるかについて議論する場として、ポルトガルの国立科学・技術文化振興機関「シエンシア・ヴィヴァ」によって企画されました。万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に沿って、科学センターの未来像を探る貴重な機会となりました。

加納教授は、シエンシア・ヴィヴァに対し、科学センターの未来展望として「伝統知識と西洋科学との融合的アプローチ」を提案しました。冒頭で火縄銃、カステラ、金平糖といったポルトガル由来のプロダクトに触れ、日本とポルトガルはプロダクトだけでなくその背景にある知識や哲学の交流も進めてきたことを紹介しました。その上で、「柿渋」といった日本の伝統技術やその背景にある日本人の自然観について、西洋科学的な見方との共通点と相違点を報告しました。最後に、湯川秀樹博士によるπ中間子論発見が無常観にも基づいていたと指摘されていることに触れ、西洋と東洋の見方が融合することでノーベル賞級の新たな発見が生まれる可能性について語りました。

加納教授はこれまでにも、オーストラリアパビリオンでのワークショップに登壇しています。今回の登壇を通じて、9月には他のパビリオンでの登壇も依頼されるなど国際的な活動の広がりを見せており、今後の展開が期待されます。

記事の詳細はこちらから(ポルトガルパビリオンHPへリンク)

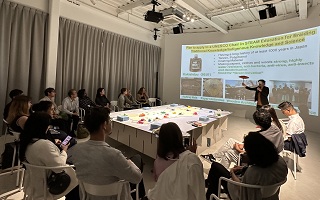

円卓会議の様子

ポルトガルパビリオンの前で記念撮影

【このページの作成】

総務課企画・広報室